情報通信白書を読んだら、中小企業がやるべきことが見えてきた

今月、夏の風物詩「情報通信白書」(令和7年版)が発表されました。企業のITを支援する1人として、256ページの白書を(ざ、ざーっと)読んでみました。国がどんな方向を向いているのか、どんな支援策があるのか、現場で経営者と話すときの参考にします。

今回の記事では、特に中小企業に関係しそうな部分を中心に、4つのポイントでまとめました。AI活用の現状、デジタル化の課題、セキュリティ対策、そして活用できる支援制度です。

256ページの分厚い白書を全て読む時間がない方でも、自社に関係する重要ポイントを把握できるようにまとめました。それでは、さっそく見ていきましょう。

企業におけるAI利用の現状

令和7年版情報通信白書を読んで驚いた。中小企業の35.7%が生成AIについて何らかの方針を決めているという。正直、もっと少ないと思っていました。活用するにせよ禁止するにせよ、3社に1社以上が生成AIに対して明確な方針を持っているということです。

ただ、16.8%は「わからない」と答えています。生成AI自体を知らないのか、知っていても自社でどう使えばいいかわからないのか。この層も含めて考えると、まだまだ様子見の企業が多いのも事実です。

日本企業の生成AI活用の実態

日本企業全体を見ると、生成AIの活用方針を定めている企業は49.7%(図表1-2-12)。前年度の42.7%から着実に増えています。実際に何らかの業務で生成AIを利用している企業も55.2%に達しています(図表1-2-14)。

しかし、中小企業に限定すると様相が変わります(図表1-2-13):

- 積極的に活用する方針:17.5%

- 利用する領域を限定して利用する方針:16.8%

- 利用を禁止している:1.4%

- 方針を明確に定めていない:約半数

- わからない:16.8%

実際の利用場面では、「メールや議事録、資料作成等の補助」が47.3%でトップです。要は文章作成の補助として使われているケースが多いようです。

導入の壁と期待

導入を検討する企業の懸念事項(図表1-2-15):

- 効果的な活用方法がわからない(最多)

- 社内情報の漏えい等のセキュリティリスク

- ランニングコストがかかる

- 初期コストがかかる

期待される効果については、日本では「業務効率化や人員不足の解消」が最も多く挙げられています(図表1-2-16)。他の3か国(米国、ドイツ、中国)では「ビジネスの拡大や新たな顧客獲得」「新たなイノベーション」を多く挙げる傾向にあります。

今すぐできる第一歩

まず、経営者が率先して無料版のChatGPTやClaude、Geminiから始めてみることです。いきなり有料プランや企業向けサービスを契約する必要はありません。メール文案の作成、議事録の要約、簡単な資料の下書きなど、リスクの低い業務から試してみましょう。

情報漏えいが心配なら、まずルールを決めます:

- 顧客情報は入力しない

- 機密情報は使わない

- 個人情報は仮名に置き換える

こうしたシンプルなルールから始めることです。

大切なのは「身の丈に合った活用」です。他社がAI導入で成功したからといって、同じことをする必要はありません。自社の課題は何か、どんな業務が効率化できそうか、まずはそこから考えることです。

3社に1社はすでに動き出しています。でも、焦る必要はありません。大事なのは、自社に合った使い方を見つけることです。

デジタル活用における中小企業の課題

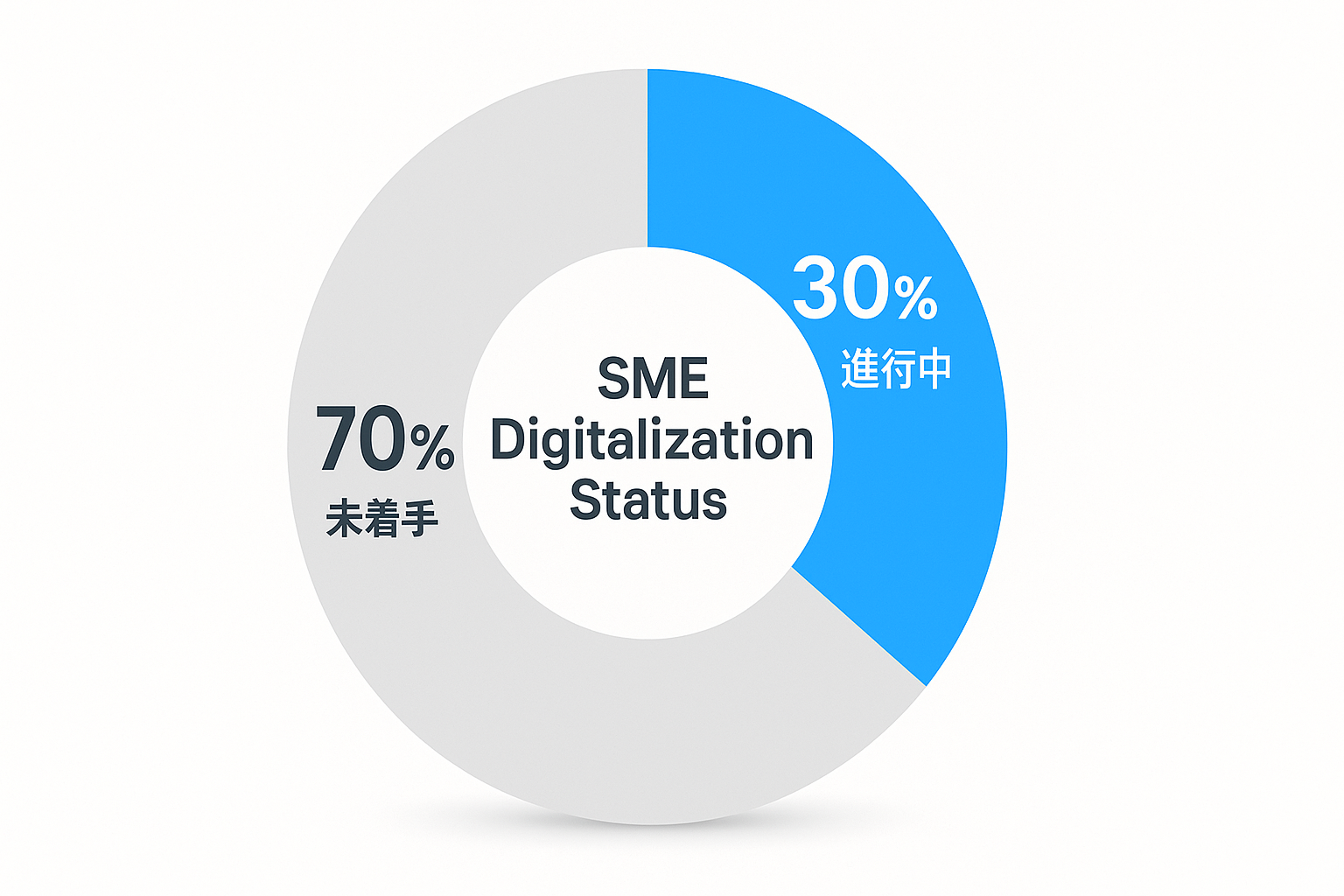

中小企業の70%がデジタル化に関連する取組を実施していない。令和7年版情報通信白書でこの数字を見たとき、思わず二度見してしまいました。7割ですよ、7割。

正直なところ、ホッとした経営者も多いのではないでしょうか。「うちだけじゃなかった」と。でも、これは安心していい数字ではありません。裏を返せば、3割の企業はすでに何かしら動いているということです。人手不足がさらに深刻化する中で、デジタル化で効率化を進めた企業とそうでない企業の差は、これからどんどん開いていくでしょう。

デジタル化の現状と中小企業の本音

日本の中小企業の約70%がデジタル化に関連する取組を未実施という現実があります(第2部第1章第11節 図表1-11-18)。大企業では約25%なのに対し、この差は歴然としています。

なぜこれほどまでに進まないのか。デジタル化を阻む要因を見ると(第2部第1章第11節 図表1-11-20):

- 人材不足:48.7%(最大の課題)

- アナログな文化・価値観:27.8%

- 目的・目標が不明確:27.4%

やはり「人がいない」が最大の壁です。白書では、UI・UXデザイナー(20.8%)やAI専門家(20.6%)など高度なIT人材の在籍率が、他国(70-80%)と比べて圧倒的に低いと指摘しています(図表1-11-21)。でも、中小企業の本音を言えば、そもそも「デジタル化推進担当者」すら置けないのが実情でしょう。

そして、この人材不足が日本企業の「守りのデジタル化」(業務プロセス改善等)を優先する傾向につながっています(第2部第1章第11節)。高度な人材がいないなら、まず既存業務の効率化から始める。これは批判されることもありますが、理にかなっています。業務を効率化して余力を作り、その上で「攻めのデジタル化」に進む。人材不足という制約の中での現実的な選択です。

人材不足でも始められる現実的な方法

「専門人材がいないから無理」と諦める必要はありません。むしろ、専門人材不在を前提として考えることです。

まず、デジタル化の目的を明確にします。「何のためにデジタル化するのか」がはっきりしていないと、「目的・目標が不明確」と答えた27.4%の企業と同じく迷走します。

例えば:

- 請求書作成にかかる時間を半分にしたい

- 在庫管理のミスをなくしたい

- 顧客対応の履歴を共有したい

こうした具体的な課題から始めることです。

次に、外部リソースの活用を検討します。すべて自前でやろうとするから無理が生じるのです。地域のITコーディネータ、商工会議所のデジタル化支援、自治体のアドバイザー派遣制度など、使える支援は意外と多くあります。

重要なのは、一度に全部やろうとしないこと。まずは一つの業務、一つの部門から。成功体験を積んで、徐々に広げていく。これが中小企業の現実的なデジタル化の進め方です。

「人がいない」は言い訳ではなく、多くの中小企業が直面している現実です。その現実を受け入れた上で、できることから始める。それが、70%の側から30%の側に移る第一歩になります。

中小企業向けセキュリティ対策

令和7年版情報通信白書は、ランサムウェア等によるセキュリティリスクの拡大を警告しています(第1部第2章第4節)。ランサムウェアとは、パソコンのデータを勝手に暗号化して身代金を要求するウイルスのこと。特に中小企業が狙われやすくなっているといいます。

でも、総務省は中小企業の現実もよくわかっています。「セキュリティ専任担当者なんていない」。だからこそ、専任不在を前提とした対策を白書でも推進しているのです。

中小企業を狙うサイバー攻撃の現実

サイバー攻撃は増加の一途をたどっています。令和7年版情報通信白書によると、ランサムウェア等によるセキュリティリスクは拡大傾向にあり、特に中小企業が狙われやすくなっています(第1部第2章第4節)。

なぜ中小企業が狙われるのか。理由は単純で、セキュリティが甘いからです。大企業と比べて対策が不十分な中小企業は、攻撃者にとって「狙いやすい標的」になってしまっています。

さらに怖いのは、生成AIを使えば、技術知識がなくても攻撃が作成できるようになったことです(第2部第5章第3節)。フィッシングメールの文面も、AIが自然な日本語で作成してくれる。攻撃のハードルが下がっているのです。

でも、だからといって諦める必要はありません。総務省は、中小企業等ではセキュリティの専任担当がいない場合が多いことを前提に、たとえば「中小企業等担当者向けテレワークセキュリティの手引き(チェックリスト)」(第3.0版)を作成しています(第2部第5章第4節)。

また、地域SECUNITY(セキュニティ)という取り組みも広がっています。2024年度には新たに2地域で形成され、累計33地域になりました(第2部第5章第4節)。地域の企業同士でセキュリティ情報を共有し、相互に支援する仕組みです。

専任担当者なしでもできるセキュリティ対策

「専任がいないから無理」ではなく、「専任がいなくてもできること」から始めましょう。

まず、総務省のチェックリストをダウンロードすることです。「中小企業等担当者向けテレワークセキュリティの手引き」で検索すれば、すぐに見つかります。専門知識がなくても理解できるよう、平易な言葉で書かれています。

次に、最低限の対策を確実に実施します:

- パスワードの使い回しをやめる

- ソフトウェアのアップデートを怠らない

- 不審なメールの添付ファイルを開かない

- 重要データのバックアップを取る

これだけでも、攻撃を受けるリスクは大幅に減ります。

そして、地域のセキュリティコミュニティへの参加を検討してください。商工会議所や地域の経済団体が窓口になっていることが多いです。他社の被害事例や対策を共有できれば、自社の対策レベルも上がります。

完璧なセキュリティなんて、大企業でも無理です。でも、何もしないのとでは天と地の差があります。「うちは小さいから狙われない」という考えは捨てて、できることから始める。それが、あなたの会社と顧客を守る第一歩になります。

ICT利活用推進の支援策

総務省が2024年10月に「地域社会DXナビ」というポータルサイトを開設しました。なぜわざわざ作ったのか。令和7年版情報通信白書によれば、支援情報が分散していて、企業が必要な情報にたどり着けなかったからです(第2部第5章第2節)。

実は、支援制度そのものは以前から充実していました。地域情報化アドバイザー派遣制度は2024年度に297件もの派遣実績があります(第2部第5章第2節)。しかも無料。でも、こうした制度の存在や使い方がわかりにくかった。だからこそ、情報を一元化するポータルサイトが必要だったのです。

中小企業が使える具体的な支援制度

総務省は2024年度から「地域社会DX推進パッケージ事業」を開始しました(第2部第5章第2節)。これは単なる補助金ではありません。デジタル人材の確保支援、先進的ソリューションの実証支援、デジタル基盤の整備支援など、総合的な支援パッケージです。

その中核となるのが、先ほど触れた「地域社会DXナビ」です。このサイトには、全国の成功事例や活用できる支援制度が体系的にまとめられています。情報の分散という課題を解決するだけでなく、実際の活用事例を見ることで「うちでもできそう」というイメージが湧いてきます。

白書によると、主な支援制度には以下のようなものがあります:

1. 地域情報化アドバイザー派遣制度

- ICTの専門家を派遣(2024年度は297件の実績)

- 派遣費用は無料と記載されている

2. テレワーク・ワンストップ・サポート事業

- 総務省と厚生労働省が共同実施

- テレワークマネージャーによる無料コンサルティング

- ICT面だけでなく労務面の相談も可能

3. 高度無線環境整備推進事業

- 光ファイバ整備の補助

- 条件不利地域(過疎地・離島等)が対象

- 維持管理費用も補助対象に

4. ICTスタートアップ支援

- 研究開発から事業化まで一気通貫の支援

- 「起業家甲子園」「起業家万博」での表彰・支援

支援を受けるための第一歩

まず、「地域社会DXナビ」を見てみることです。自社の課題に近い事例を探し、どんな支援を使ったか確認する。これだけでも、具体的なイメージが湧いてきます。

次に、支援制度の活用を検討してください。私も今回白書を読むまで、これほど多くの無料支援があることを知りませんでした。「無料」というのが信じられないかもしれませんが、本当に無料のものが多いのです。

申請手続きについては、地域社会DXナビで詳細を確認できるようです。私もまだ利用したことはありませんが、年間約300件の実績があるということは、それほどハードルは高くないのかもしれません。まずは問い合わせから始めてみるのが良さそうです。

「支援制度は知らない人が損をする」。これが現実です。でも、知ってしまえば使えるものがたくさんあります。年間約300件の実績が、それを証明しています。

まとめ

令和7年版情報通信白書から、中小企業のICT活用について4つのポイントが見えてきました。

- AI活用:中小企業の3社に1社が生成AIの方針を持っているが、多くは「効果的な活用方法がわからない」と悩んでいる

- デジタル化:約7割が未着手。最大の課題は人材不足(48.7%)

- セキュリティ:専任担当者不在を前提とした対策(チェックリスト等)が整備されている

- 支援制度:地域情報化アドバイザー派遣など無料支援が充実。2024年10月に情報を一元化した「地域社会DXナビ」開設

白書を読んで気づいたのは、中小企業のデジタル化は確かに遅れているものの、それを支援する仕組みは想像以上に整っているということです。私たちITコーディネータも、その支援の輪の一員として活動しています。

参考になりそうなリンク:

- 地域社会DXナビ:https://dx-navi.soumu.go.jp/

- 中小企業向けテレワークセキュリティの手引き(総務省)

- 各地域の商工会議所(支援制度の相談窓口)

情報通信白書は毎年更新されます。来年版ではどんな変化が報告されるか、引き続き注目していきたいと思います。