生成AIで業務改善?ちょっと待って。生成AIに取り組む前に読んで欲しい話

ChatGPTを初めて使った時の衝撃を覚えていますか?「メールの文案を作って」と入力して数秒待つと、そのまま使えそうな文章が出力される。

「これはすごい!」

こんなに賢いなら、何でも任せられそう。経理も、営業資料も、データ分析も全部お任せ。人を雇うより安いし、何より24時間働いてくれる。

ところが、実際に業務で使ってみると…

「この報告書を要約して」→ あれ?昨日と違う要約になってる…

「顧客リストを整理して」→ 個人情報を入力していいんだっけ?

「契約書をチェックして」→ もっともらしいけど、信じていいんだっけ?

“賢く見える” からといって “何でもできる” わけではないのかー

うーん、生成AIいまいちだなー

でも、ちょっと待ってー

もしかしたら、あなたは生成AIが苦手な分野を依頼したのかも。

生成AIが盛り上がっているので使いたくなる気持ちはわかりますが、すでにある技術の方が適切なことも多いです。新しい/古いではなく、あなたの「やりたいこと」に合うか/合わないか、なのです。

この記事を読み終わる頃には、生成AIに取り組む前に最適な選択ができるようになるはずです。

生成AIの魅力と落とし穴 – なぜ「万能」だと錯覚するのか

ChatGPTと対話していると、まるで超優秀な部下と話しているような気分になります。

どんな質問にも流暢に答えてくれ、文章は自然で、時には気の利いた提案までしてくれる。しかも即答。こんなに物知りで、こんなに賢いなら、きっと何でも任せられるはず!!

そう思っても無理はありません。

でも、ちょっと考えてみてください。流暢に話す営業マンの全員が、必ずしも信用できるとは限らないですよね?生成AIも同じです。「もっともらしく話す」ことと「正しいことを言う」ことは、まったく別物なんです。

デモや紹介記事の罠

生成AIの紹介記事やデモ動画を見ると、いつも完璧な成果が出ています。でも、それって上手くいった例です。失敗した例は表に出ません。私も最初はよくだまされました笑

ある時は「契約書の致命的な不備を見つけてくれた!」と感動したのに、別の契約書では重要な条項を見落としたり。「売上データを分析して」とお願いしたら、それっぽいグラフを作ってくれたけど、計算が間違っていたり。

生成AIの本質:確率的な予測モデル

ここで少し技術的な話をします。

生成AIは膨大なテキストデータ(文章)から「次に来そうな言葉」を確率的に予測しているだけです。つまり、「もっともらしい答え」を作ることが仕事。でも、それが「正しい答え」かどうかは、AIはわかっていません。

人間なら「これは自信がないから調べてから答えよう」と思うところを、生成AIは自信満々に答えてしまいます。しかも、確率ベースなので答えは毎回変わる。

ビジネスで使う時の3つの落とし穴

実際に業務で使う際の落とし穴を3つ紹介します。

1. 再現性がない

同じ質問をしても、毎回微妙に違う答えが返ってきます。昨日書類のチェックを頼んだ時にはOKだったのに、今日は改善をすすめられたり。これで業務の標準化を目指すのは、結構しんどい。

2. 検証が難しい

生成AIの答えが本当に正しいか、結局人間がチェックしないといけません。でも、もっともらしく書かれているので、間違いを見つけるのが意外と大変。むしろ最初から自分でやった方が早いことも。

3. 機密情報の扱い

「この顧客リストを分析して」と気軽に入力していませんか?その情報、どこに保存されているか分かりますか?多くの生成AIサービスは、入力したデータを学習に使う可能性があります。つまり、あなたの会社の機密情報が…

「じゃあ生成AIは使えないの?」

そんなことはないけど、得意なことと苦手なことはあります。それを理解して使い分けることが大切です。

たとえば実績20年のExcelマクロ – ×古い/◎信頼できる技術

「AIの時代に、今さらExcelマクロ?」と思うかもしれません。

でも、ちょっと待ってください。

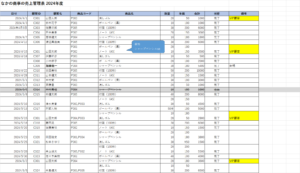

ある方から「PDFから必要な情報を手作業でExcelに転記してるんです。毎日2-3時間かかってて…」という困りごとの相談がありました。

最初は「生成AIを使いたい」というリクエストでしたがPDFが定型なら、むしろ既存のITを使う方が良いのではと思い、相手に伝えてみましたがピンときていない様子。

それならばとExcelマクロで試作してデモすると、半信半疑だった相手もビックリ。無事に困りごとは改善されましたとさ。

めでたし、めでたし。

なぜ今もマクロが多くの企業で愛用されるのか

Excelマクロは「古い」技術です。でも、多くの企業では生成AIより業務に組み込みやすいかもしれません。なぜか?

1. 確実性:100回実行しても100回同じ結果

生成AIのように「今日の気分」で答えが変わったりしません。プログラムは同じデータ・同じ条件なら必ず同じ処理をします。当たり前ですけどね。でも、業務で使うなら「当たり前」が大事です。

2. 速度:1000件のデータを数秒で処理

「大量のExcelデータを集計して」と生成AIにお願いしたら、どうなると思います?まず、データを読み込ませるのに一苦労。処理も遅い。そもそも正確に計算してくれるかも怪しい。Excelマクロならあっという間です。

3. 透明性:処理内容が完全に把握できる

Excelマクロはコード(VBA)に指示が全部書いてあります。「なんでこの結果になったの?」と聞かれても、ちゃんと説明できる。誤った結果が出てもトレースできます。生成AIではできません。

実例:PDFからのデータ抽出

さっきの事例をもう少し詳しく。

Before:

- PDFを一つずつ開く

- 必要な情報を見つけてコピー

- Excelにペースト(貼り付け)

After(マクロ導入後):

- PDFが格納されているフォルダを指定してマクロを起動

- コーヒーを飲んでる間に完了

この時は、開発期間はわずか数日。費用も…まあ、生成AIで試行錯誤するより安いと思います。

「適材適所」の技術選択

誤解しないで欲しいのですが、私はExcelマクロをすすめたいわけではありませんし、生成AIがダメだと言っているわけでもありません。

今回はExcelマクロで解決しましたが、これは「既存IT」の一例にすぎません。実は他にも、あなたの業務に合った実績豊富な技術がたくさんあります。

既存ITの選択肢:

- マクロ:今回のように、Excelが中心の業務なら最適

- Python:データ分析や複雑な処理が必要な場合

- ノーコードツール:プログラミングができなくても大丈夫

- RPA:画面操作を自動化したい場合

これらは生成AIのような「最新技術」ではありませんが、実績があって信頼できる技術です。

一方、生成AIが良い場面:

- アイデア出しや文章作成

- 非定型な作業

- 試行錯誤が必要な場面

つまり「新しい技術=良い」「古い技術=悪い」という単純な話ではないんです。あなたの業務に合った技術を選ぶ。それが一番大切です。

生成AIと既存ITの使い分けは?

結局どちらが良いのか、迷いますよね。

「生成AIはダメで、既存ITが良い」という話でもないし、「既存ITは古くて、生成AIが最高」という話でもありません。

万能な技術など存在しません。

大切なのは、それぞれのシーンで最適な技術を選ぶこと。ここでは、実践的な使い分けを紹介します。

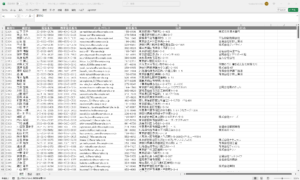

まずは特性を整理してみよう

| 特性 | 生成AI | 既存IT(ルールベース※) |

|---|---|---|

| アプローチ | 確率モデル | 「もしAならB」の手順を明示的に定義 |

| 得意なデータ | 自由記述、対話、 要約、アイデア創出 | テーブル形式データ、 定型フォーム、数値計算 |

| 出力の再現性 | 同じ問いでも毎回少しずつ変わる | 同じ条件なら必ず同じ結果 |

| 処理の速度 | サービス応答の待ち時間あり | ローカル実行で即時~高速 |

| 導入の手軽さ | ブラウザやチャットですぐ試せる | マクロやスクリプト作成が必要 |

| セキュリティ | クラウド経由で機密データの流出リスクあり | 社内完結型にすれば流出リスクが低い |

| コスト構造 | 月額/使用量課金 | 開発費+保守費 |

※ルールベースとは:簡単に言えば、コンピューターに「もし●●だったら▲▲する」という明確な手順をあらかじめ定義しておく仕組みです。

業務の性質で使い分ける

どんな業務なのかで、向いている技術が変わります。

既存ITが向いている業務:

- 定型業務(毎日・毎月同じ作業)

- 正確性が命の業務(経理・契約)

- 大量処理の速度が必要な業務(1000件のデータ処理)

生成AIが向いている業務:

- 創造的業務(企画・アイデア出し)

- アイデアの初速が必要な業務(企画書の叩き台)

- 非定型で柔軟な対応が必要な業務

データの性質で使い分ける

扱うデータの種類も重要な判断基準です。

既存ITが得意なデータ:

- 構造化データ(Excel、CSV、データベース)

- 定型フォーマット(請求書、申請書)

- 数値データ(売上、在庫、会計)

生成AIが得意なデータ:

- 非構造化データ(メール文章、議事メモ)

- 自由記述(アンケート回答、レビュー)

- 自然言語(会話、文章)

導入方法で使い分ける

組織の状況に合わせて選ぶのも大切です。

- 今すぐ誰でも始められる → 生成AI(ブラウザで使える)

- Excelが使える人がいる → Excelマクロから始める

- プログラミングは無理 → ノーコードツール

- エンジニアに依頼できる → Python、Webアプリ

実際の使い分け例

例1:議事録作成

- 録音データを生成AIで文字起こし(自然な会話の理解が得意)

- 人間が確認・修正(固有名詞や数値の正確性を担保)

ポイント:生成AIの「聞き取り能力」と人間の作業を組み合わせる

例2:アンケート結果の集計

- 既存ITで選択式回答を自動集計・グラフ化(数値の正確な集計)

- 生成AIで自由記述欄の傾向分析(多様な表現から共通テーマを発見)

ポイント:定量データは既存IT、定性データは生成AIで処理

例3:月次売上分析

- 既存ITで売上データを集計(数値の正確性と処理速度)

- 生成AIでインサイト抽出(パターンの発見や仮説生成)

ポイント:「計算」は既存IT、「解釈」は生成AIが得意

適切に組み合わせたい

3つの例はすべて「組み合わせ」です。

生成AI vs 既存ITという対立構造で考えるのではなく、それぞれの強みを活かして組み合わせる。これが本当の意味での「賢い使い分け」です。

難しそうに見えるかもしれませんが、次の章で、あなたの業務に最適な技術を選ぶための具体的なステップをお伝えします。

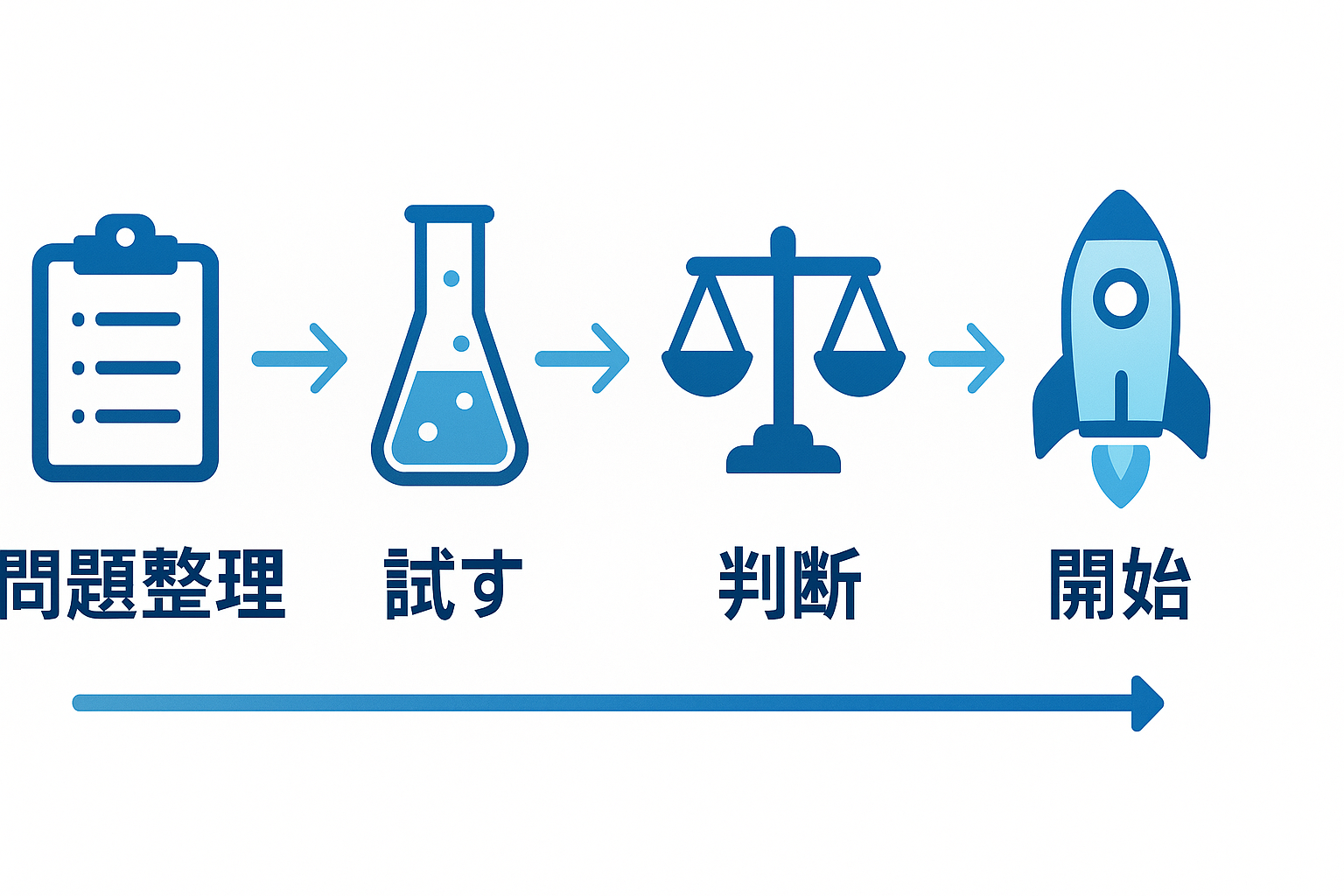

あなたの業務に最適な技術を選ぶ4ステップ

組み合わせが大事なのはわかったけど、実際どう判断すればいいのか。ここでは、あなたの業務に最適な技術を選ぶための4つのステップを紹介します。

ステップ1:立ち止まって今の問題を整理する

まず、今抱えている問題を言葉にしてみてください。

よくある悩みはこんな感じ:

- 「毎月の売上レポート作成に丸一日かかる」

- 「見積書の転記作業でミスが多い」

- 「PDFからExcelへのコピペ地獄」

- 「お客様アンケートの集計が大変」

- 「議事録作成に時間がかかりすぎる」

ありがちな悩みだと思います。

ここでのポイントは、「面倒だ」で終わらせずに具体的に何が大変なのかを明確にすること。面倒なのは「PDFからコピペ」なのか「集計作業」なのか「文章作成」なのか。これが次のステップにつながります。

ステップ2:それぞれの得意分野で試してみる

問題が明確になったら、小さく試してみましょう。

生成AIで試すなら:

- 企画書や報告書の下書きを作らせる

- メールの文案を考えてもらう

- アンケートの自由記述を要約してもらう

既存ITで試すなら:

- Excelの関数やピボットテーブルを使ってみる

- 簡単なマクロを記録してみる

- ノーコードツールを無料で試す

ここで大切なのは「実際の業務」で試すこと。サンプルデータじゃなくて、本当の仕事で使ってみる。そうすると、実際に使えるかどうかの感覚がつかめます。

ステップ3:2つの観点で判断する

試してみた結果を、2つの観点で整理します。

観点1:業務の性質

- 定型的な作業? → 既存ITの方が向いている

- 創造的な作業? → 生成AIの方が向いている

- 両方ある? → 組み合わせを検討

観点2:データの性質

- 数値や表形式? → 既存ITの方が向いている

- 文章や会話? → 生成AIの方が向いている

- 両方ある? → やはり組み合わせ

例えば「売上レポート作成」なら:

- 数値の集計部分 → 既存IT(Excel)

- 分析コメント部分 → 生成AI

こんな感じで、作業を分解して考えると答えが見えてきます。

ステップ4:小さく始める

方向性が決まったら、小さく始めます。

全社導入なんて考える必要はありません。まずは自分の仕事の一部から。うまくいったら少しずつ広げていけばいいんです。

生成AIなら、まずは下書き作成から。

既存ITなら、簡単な自動化から。

どちらも、いきなり全部を変えようとしないことが大切です。

これで技術選択の方向性が見えたはずです。

でも、実際に始める前に、もう一度確認しておきたいことがあります。次の章で、最後のチェックポイントをお伝えします。

生成AIに取り組む前に、もう一度確認を

最後に、この記事でお伝えしたかったことをまとめます。

まとめ

1. 生成AIは万能ではない

「賢く見える」からといって「何でもできる」わけではありません。再現性がない、検証が難しい、機密情報の扱いに注意が必要など、落とし穴もあります。

2. 既存ITには信頼できる実績がある

Excelマクロをはじめとする既存技術は、確実性・速度・透明性で優れています。「古い」のではなく「実績がある」と考えましょう。

3. 大切なのは使い分けと組み合わせ

生成AI vs 既存ITではなく、それぞれの強みを活かして組み合わせることが重要です。業務の性質、データの性質、導入方法で判断しましょう。

4. 技術選択は4ステップで

問題を整理→小さく試す→2つの観点で判断→小さく始める。このステップで、あなたの業務に合った技術が見えてきます。

バズワードに惑わされず、技術選択は冷静に

新しいから良い、古いから悪いという単純な話ではありません。あなたの業務に合うかどうか、それが全てです。

技術選択で迷ったら、お気軽にご相談ください。ビジネスとITの橋渡しをするのが、私の仕事です。あなたの状況をお聞きして、最適な選択ができるようサポートします。

生成AIに飛びつく前に、ちょっと待ってー。

一緒に、本当に必要な技術を見つけましょう。